Mentionné dans

Photographie

La photographie est un médium relationnel : elle naît de la rencontre entre un regard qui propose et une présence qui accepte d’être révélée. Photographier, c’est construire un cadre, technique, esthétique, émotionnel et éthique, dans lequel une personne peut exister avec intégrité.

Chaque choix, cadrage, lumière, moment est une interprétation, une manière de dire ce qui sera vu et comment il le sera. Ainsi, la photographie ne transmet pas uniquement une image : elle organise une vision du monde.

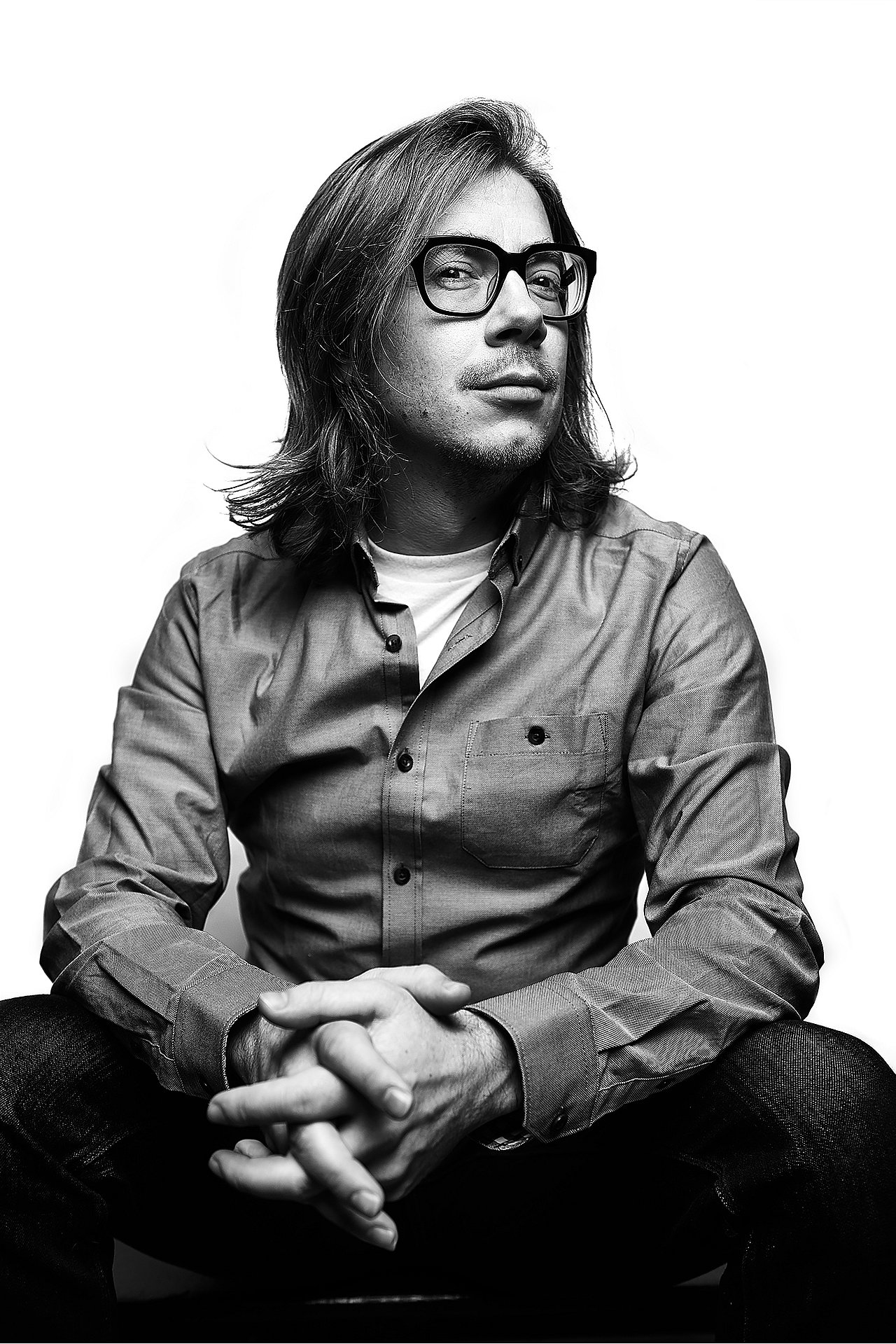

Le portrait, un espace partagé

Le portrait, en particulier, repose sur un accord tacite : celui d’entrer ensemble dans un espace d’attention partagée. Photographier un visage, c’est déjà reconnaître une subjectivité, accepter que l’image soit toujours une construction à deux, le sujet et le photographe.

Le portrait n’est jamais neutre. L’intensité de ses images vient de cette conviction : il ne s’agit pas d’une reproduction fidèle, mais d’une interprétation située.

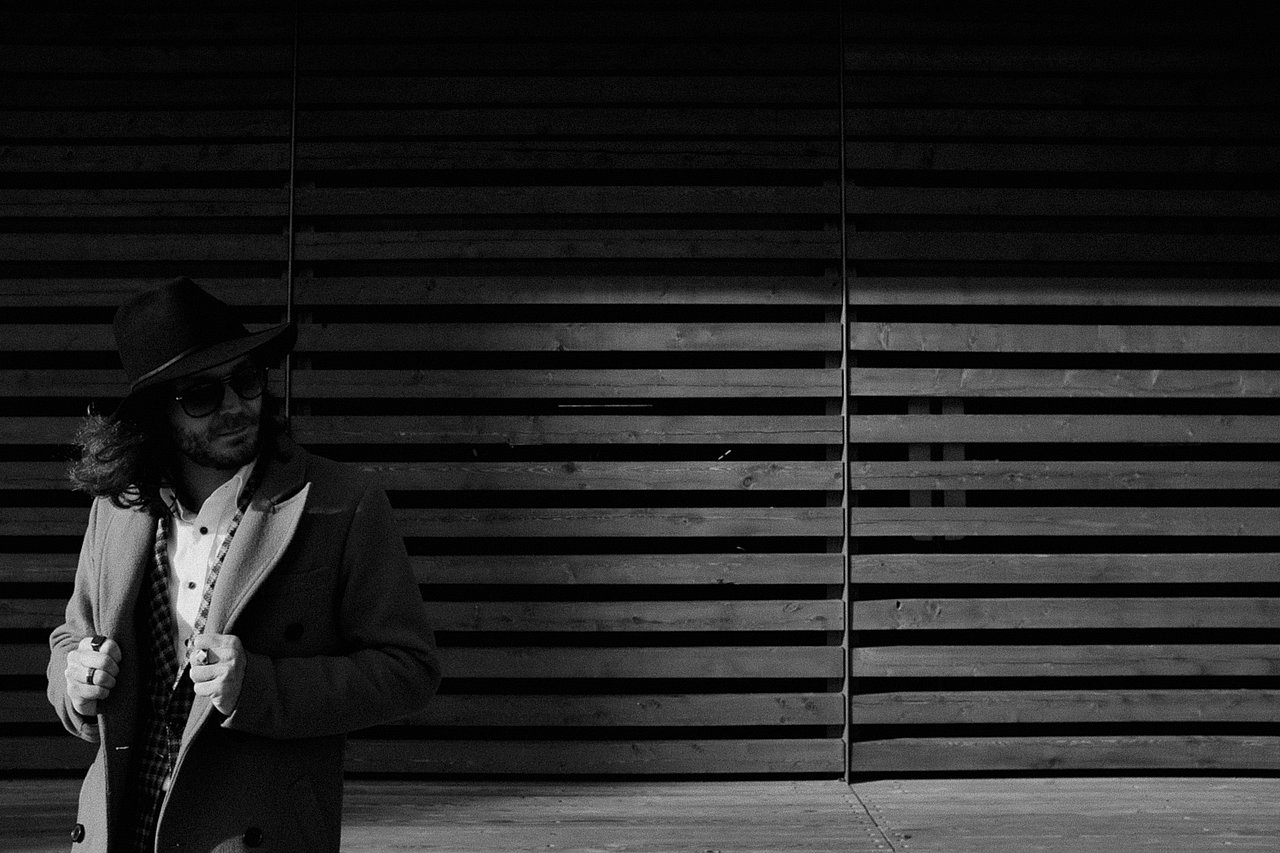

La dimension narrative

Une pratique qui repose sur la connaissance du sujet, le temps passé ensemble, et une sensibilité qui dépasse la simple mise en scène.

La lumière devient une mémoire, l’environnement un révélateur de personnalité. Ce n’est pas la ressemblance qui compte, mais la fidélité à une vérité intérieure. Cette approche nous engage à ralentir, à observer, à écouter, à devenir témoin, plus que technicien.

Une responsabilité du regard

Voir, c’est déjà interpréter. Photographier, c’est donc choisir. Ce choix implique une responsabilité : l’image peut révéler des présences ignorées, documenter des réalités complexes, créer du lien à travers la reconnaissance mutuelle.

Ainsi, la photographie est bien plus qu’un outil de ou d’expression artistique. Elle est un lieu de tension entre vérité, subjectivité et pouvoir.

Dans cette optique, photographier devient un engagement : celui de participer à une écriture du réel. Chaque image, volontairement ou non, produit un discours sur le monde et sur ceux qui l’habitent.